secara terus menerus yang ditandai dengan adanya aliran energi,

daur materi, dan produktivitas ekosistem.

Perhatikan Gambar 10.4! Sumber energi dari suatu ekosistem berasal

dari cahaya matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tumbuh-

tumbuhan sebagai produsen membutuhkan cahaya tersebut untuk

melakukan proses fotosintesis, dimana sebagian energi tersebut berpindah

kepada konsumen I dan dalam bentuk makanan, selanjutnya berpindah

lagi kepada konsumen II dan III.

Jika produsen dan konsumen mati, akan menjadi sampah organik.

Sampah tersebut mengalami pembusukan dari hasil penguraian mikroba

tanah sehingga menjadi humus, sebagian lagi terurai menjadi gas atau mineral.

Sampai di sini, materi yang berupa gas atau mineral dimanfaatkan

lagi oleh tumbuhan (produsen).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa aliran energi berbeda dengan

aliran materi. Aliran materi bersifat siklus, sedangkan aliran energi bersifat

menuju satu arah, yaitu sampai pada tingkat mikroba.

a. Matahari sebagai Sumber Energi

Coba bayangkan, seandainya di planet bumi ini tidak ada matahari!

Bagaimana keadaannya? Dapat dipastikan keadaan bumi gelap gulita

sepanjang masa dan dingin. Matahari mengeluarkan energi panas dan cahaya.

Dengan energi cahaya itu, bumi menjadi terang dan bumi menjadi hangat

karena panasnya. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang

Maha Esa atas ciptaannya ini.

Sinar matahari merupakan foton (energi sinar) yang dipancarkan ke jagad

raya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, tetapi hanya sebagian kecil

saja yang sampai di permukaan bumi, yaitu sekitar 10,5 × 106 kj m-2 th-1. Dari

jumlah pancaran energi sinar matahari itu, sekitar 5 × 106 kj m-2 th-1 atau sekitar

45% yang sampai di bumi, sekitar 40% dipantulkan lagi keluar angkasa oleh

atmosfer bumi, dan hanya sekitar 15% saja yang diserap untuk pemanasan

atmosfer bumi, terutama pada lapisan ozon dan kelembapan udara (uap air).

Dari sekitar 45% sinar matahari yang jatuh di permukaan bumi, sekitar

30% dipantulkan kembali dan memanaskan atmosfer, dan selebihnya sekitar

15% dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi komponen ekosistem

di permukaan bumi. Dengan demikian, keberadaan setiap ekosistem di

permukaan bumi diikat oleh aliran atau arus energi yang berasal dari sinar

matahari yang bersifat satu arah.

b. Aliran Energi

Secara langsung maupun tidak langsung, sumber energi setiap ekosistem

berasal dari sinar matahari yang diubah oleh tumbuhan hijau (autotrof)

menjadi energi kimia dalam bentuk zat-zat organik (makanan) melalui proses

fotosintesis.

Pada proses fotosintesis, bentuk energi diubah dari energi cahaya menjadi

energi kimia dan berpindah ke konsumen I, II, dan III, yang berakhir pada

proses penguraian. Di dalam proses penguraian, energi ini dilepaskan dalam

bentuk panas, kemudian tersebar ke lingkungan dan tidak dapat dimanfaatkan

lagi. Perhatikan lagi Gambar 10.4! Dalam hal ini terjadi jalur makan dan

dimakan, yaitu proses produsen yang dimakan oleh konsumen I, selanjutnya

konsumen I dimakan konsumen II, konsumen II dimakan konsumen III. Peristiwa

ini disebut sebagai rantai makanan.

1) Rantai Makanan

Seperti yang Anda ketahui saling ketergantungan antara produsen dan

konsumen tampak pada peristiwa makan dan dimakan. Energi dalam bentuk

makanan akan berpindah dari organisme tingkat tinggi ke organisme lain

yang tingkatannya lebih rendah melalui rentetan organisme memakan organisme

sebelumnya dan sebagai penyedia bahan makanan bagi organisme

berikutnya yang disebut rantai makanan.

Pada umumnya, tipe rantai makanan

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

a) Rantai Makanan Perumput

Pada tipe ini, mata rantai makanannya berawal dari tumbuhan, maka

tingkat trofi 1 diduduki oleh tumbuhan hijau (produsen), tingkat trofi 2

diduduki oleh herbivora (konsumen 1), tingkat trofi 3 diduduki oleh karnivora

(konsumen 2), dan seterusnya.

b) Rantai Makanan Detritus

Mata rantai makanan pada tipe ini berawal dari organisme perombak.

Ingat kembali, detritus merupakan hancuran (fragmen) dari bahan-bahan

sudah terurai yang dikonsumsi hewan-hewan kecil seperti rayap, cacing

tanah, tripang, dan sebagainya.

c) Rantai Makanan Parasit

Pada tipe rantai makanan parasit, terdapat organisme lebih kecil yang

memangsa organisme lebih besar.

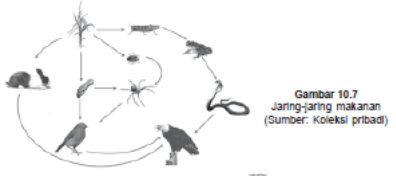

2) Jaring-Jaring Makanan

Dari uraian komponen biotik di atas, pada tiap-tiap tingkatan konsumen

tampak seolah-olah setiap organisme hanya memakan atau dimakan oleh satu

macam organisme yang lain, tetapi kenyataannya di dalam ekosistem keadaannya

lebih kompleks.

Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena tiap-tiap organisme

dapat memakan dalam satu tingkatan konsumen atau dari tingkatan konsumen

lain di dalam ekosistem yang dikenal dengan rantai makanan dan antara rantairantai

makanan itu saling berhubungan satu dengan lainnya yang dikenal dengan

jaring-jaring makanan seperti terlihat pada Gambar 10.5.

Rangkaian peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem tidak

sesederhana rantai makanan. Seperti tampak pada Gambar 10.5, ternyata

konsumen tidak hanya tergantung pada satu jenis makanan, sebaliknya

satu jenis makanan dapat dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen.

3) Piramida Ekologi

Telah kita ketahui bersama, bahwa komponen-komponen biotik pada

rantai makanan ekosistem menempati tingkatan trofi tertentu, seperti

produsen menempati tingkat trofi pertama, herbivora menempati tingkat trofi

kedua, karnivora menempati tingkat trofi ketiga, dan seterusnya.

Ketika organisme autotrof (produsen) dimakan oleh herbivora (konsumen I),

maka energi yang tersimpan dalam produsen (tumbuhan) berpindah ke tubuh

konsumen I (pemakannya) dan konsumen II akan mendapatkan energi dari memakan

konsumen I, dan seterusnya.

Setiap tingkatan pada rantai makanan itu disebut taraf trofi. Ada

beberapa tingkatan taraf trofi pada rantai makan sebagai berikut.

a) Tingkat taraf trofi 1 : organisme dari golongan produsen (produsen primer)

b) Tingkat taraf trofi 2 : organisme dari golongan herbivora (konsumen primer)

c) Tingkat taraf trofi 3 : organisme dari golongan karnivora (konsumen sekunder)

d) Tingkat taraf trofi 3 : organisme dari golongan karnivora (konsumen predator)

Di dalam rantai makanan tersebut, tidak seluruh energi dapat dimanfaatkan,

tetapi hanya sebagian yang mengalami perpindahan dari satu organisme

ke organisme lainnya, karena dalam proses transformasi dari organisme

satu ke organisme yang lain ada sebagian energi yang terlepas dan tidak

dapat dimanfaatkan. Misalnya, tumbuhan hijau sebagai produsen menempati

taraf trofi pertama yang hanya memanfaatkan sekitar 1% dari seluruh

energi sinar matahari yang jatuh di permukaan bumi melalui fotosintesis

yang diubah menjadi zat organik.

Jika tumbuhan hijau dimakan

organisme lain (konsumen primer),

maka hanya 10% energi yang berasal

dari tumbuhan hijau dimanfaatkan

oleh organisme itu untuk pertumbuhannya

dan sisanya terdegradasi

dalam bentuk panas terbuang ke atmosfer.

Dengan demikian, energi

yang tersedia untuk tingkat trofi pada

rantai makanan seperti berikut: semakin

tinggi tingkat trofi, semakin

sedikit sehingga membentuk sebuah piramida yang disebut piramida ekologi,

seperti pada Gambar 10.6. Selama keadaan produsen dan konsumenkonsumen

tetap membentuk piramida, maka keseimbangan alam dalam

ekosistem akan terpelihara.

Ada 3 macam-macam piramida ekologi adalah sebagai berikut.

a) Piramida Jumlah

Piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam

suatu daerah (areal) tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan

taraf trofi. Untuk menggambarkan piramida jumlah dinyatakan dalam

bentuk segi empat yang luasnya menggambarkan atau sebanding dengan

jumlah organisme dalam areal tertentu.

Pada piramida jumlah, golongan

organisme yang berada pada tingkatan

lebih tinggi memiliki jumlah organisme

lebih banyak dari tingkatan

organisme di bawahnya. Piramida

tersebut dapat digambarkan seperti

pada gambar di samping.

Pada tingkat trofi I memiliki jumlah

yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofi II dan tingkat trofi II lebih

besar dibandingkan dengan tingkat trofi III.

b) Piramida Berat (Biomassa)

Penggunaan piramida jumlah sering berubah-ubah karena keadaan

lingkungan, untuk itu digunakan piramida berat (biomassa).

Piramida berat (biomassa) merupakan

taksiran berat organisme yang

mewakili setiap taraf trofi dengan

cara tiap-tiap individu ditimbang dan

dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem.

Misalnya biomassa tumbuhan

di ukur berat akar, batang, dan daun

yang menempati areal tertentu. Piramida

biomasa dibuat berdasarkan

berat total populasinya pada suatu waktu.

Satuan yang dipakai adalah berat total organisme dalam satuan berat

(gr/kg) per satuan luas tertentu (m² atau hektar) yang biasanya diukur dalam

berat kering. Untuk mengukur biomassa seluruhnya, dilakukan teknik sampling

(cuplikan) guna memperkirakan seluruhnya.

Penafsiran dalam piramida biomassa memerlukan banyak waktu dan

peralatan dalam melakukan penimbangan individu-individu dan mencatat

jumlahnya. Penggunaan piramida ini tidak memuaskan karena bentuk yang

berubah-ubah. Hal ini tergantung pada iklim dan dalam transfer energi

sebagian akan hilang, yaitu digunakan untuk respirasi atau sebagai panas

yang masuk ke biosfer.

c) Piramida Energi

Piramida energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Piramida ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat memperhitungkan

kecepatan produksi, berat dua species yang sama tidak harus memiliki energi

yang sama, dapat digunakan untuk membandingkan berbagai ekosistem,

adanya masukan energi matahari yang ditambahkan.

Piramida energi ini menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam

6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Satuan

energinya dinyatakan dalam kalori per m² per satuan waktu (kal/m2/th).